Auteur : Prof. Mustapha Kamel MIHOUBI (Ancien Ministre des ressources en eau)

À l’instar de tous les pays du monde, l’Algérie doit inlassablement améliorer son dispositif national de prévention et de gestion des risques majeurs d’inondation. En effet, les inondations sont le risque naturel majeur le plus fréquent, avec jusqu’à 1 000 décès par événement. Les crues éclair entraînent les taux de mortalité les plus élevés, c’est-à-dire le nombre de décès dans un événement par rapport à la population exposée. À la fin de l’année 2017, les inondations ont touché plus de 2 milliards de personnes dans le monde, dont 1,8 milliard vivent en zone inondable. En moyenne mondiale, environ 30 à 40 % de ces décès, soit 12 000 à 20 000 morts par an.

Dans le bilan annuel des catastrophes naturelles publié en janvier 2024, la plus grande compagnie d’assurance au monde, Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG), indiquait que les pertes causées par les inondations dans le monde, de 2013 à 2023, ont été estimées à 98,2 milliards de dollars US, ce qui représente environ 25-30 % de celles causées par l’ensemble des catastrophes naturelles, enregistrant une croissance exponentielle des pertes occasionnées.

Tableau 1 : Évolution des pertes causées par les catastrophes naturelles et les inondations

|

Année |

Estimation des pertes | |

| Catastrophes

(Mds USD/an) |

Inondations

(Mds USD/an) |

|

| 1980 | 10-20 | 3,2 |

| 2000 | 80-120 | 23,8 |

| 2010 | 150-200 | 45,5 |

| 2020 | 250-380 | 98,2 |

Le rapport de la Banque mondiale concernant l’Algérie indique que les pertes liées aux inondations sont estimées entre 60 et 90 milliards de dinars (soit 0,24 à 0,37 % du PIB). Les dépenses de l’État occasionnées par les inondations avoisinent les 35 milliards de dinars par an, y compris les coûts indirects non comptabilisés, qui peuvent être deux à trois fois supérieurs aux dépenses mentionnées.

Durant ces vingt-quatre dernières années (2001-2024), le total des dommages occasionnés par les inondations a atteint près de 4,0 milliards de dollars américains.

Tableau 2 : Événements d’inondation naturelle les plus meurtriers

| Pays | Evènement | Année | Nombre de morts | Caractéristiques |

| Algérie | Bab El Oued | 2001 | + 781 | Crues éclair urbaines |

| Algérie | Ghardia | 2018 | 43 | Crues torrentielles |

| Tunisie | Nabeul | 2018 | + 6 | Episode méditerranéen |

| Italie | Sarno | 1998 | 160 | Coulée de boue |

| Grèce | Thessalie | 2023 | 17 | Ruissellement urbain |

| Pakistan | Khyber Pakhtunkhwa | 2010 | 2000 | Pluies de mousson |

Lors de ces deux décennies, la fréquence des événements d’inondation a connu une hausse notable, révélant une vulnérabilité accrue des territoires, avec des conséquences sociales et économiques lourdes. Sur la période allant de 1970-2000, les inondations en Algérie étaient relativement espacées dans le temps (tous les 5 à 10 ans), et leurs impacts restaient localisés.

Depuis 2000, la fréquence est passée à environ 2 à 3 événements majeurs par an, affectant désormais toutes les régions du pays (Nord, Hauts Plateaux, Sahara). Des inondations record ont été observées, notamment à Bab El Oued en 2001, Ghardaïa en 2008, M’sila en 2018, Beni Slimane en 2021, ainsi que les pluies diluviennes et inondations de mai-juin 2024 dans plusieurs wilayas : Béchar, Naama, Djelfa, Tiaret, Ouled Djellal, El Bayadh et Beni Abbes, causant au moins trois morts et de nombreux dégâts matériels, notamment les violentes inondations qui ont touché les wilayas de M’sila, Djelfa, Tiaret et Sétif, causant sept morts en fin septembre 2025.

Actuellement, l’Algérie est confrontée à un paradoxe hydrique dramatique : moins de ressources renouvelables disponibles, avec un déficit oscillant selon les régions entre -15 % et -25 % d’ici 2050, mais également avec davantage d’événements extrêmes violents pouvant atteindre +50 % d’intensité. Dans le même temps, l’urbanisation galopante dans les sites vulnérables, souvent non planifiée, conduit à une forte imperméabilisation des sols et à la construction dans des zones à risque (lits majeurs des rivières, cônes de déjection). Ces dynamiques augmentent le ruissellement, la saturation des réseaux et la vulnérabilité des populations urbaines.

Les inondations peuvent être classifiées selon leur origine et leur dynamique, chaque type présentant des caractéristiques propres en termes de durée, d’étendue et d’impacts. Selon les études de vulnérabilité globale des territoires, dans l’optique d’une meilleure prise en charge des impacts directs et indirects des inondations, 865 sites à risque ont été identifiés. Ils sont exposés au risque d’inondation, dont 406 sites (soit 46,5 %) qui sont probablement inondables, répartis en trois catégories de risque : 25 sites à risque extrême ; 87 à très haut risque ; 291 à risque élevé.

L’objectif de l’identification des sites consiste en l’élaboration du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI). Ce plan permet de mesurer le niveau de vulnérabilité et de cartographier avec précision les zones inondables ainsi que l’implantation des systèmes d’alerte, d’établir la liste des ouvrages à protéger et d’asseoir le dispositif d’adéquation en matière d’intervention et de gestion de crise en cas de survenance de l’aléa (crue).

- Insuffisance des aménagements établis sur les modèles hydrologiques classiques en raison de la rupture de la stationnarité des événements.

En raison des événements extrêmes, les modèles traditionnels d’aménagement hydraulique, conçus au XXe siècle, sont aujourd’hui structurellement inadaptés au nouveau contexte climatique. Le principe de dimensionnement des aménagements sur la base des observations historiques stationnaires par les ingénieurs n’est plus valable, car la réalité du changement climatique a montré que le passé ne prédit plus l’avenir.

Pour mieux comprendre, les séries historiques pluviométriques (1950-2020) ne représentent plus le climat actuel et futur. Il y a une rupture de la stationnarité des événements ; par conséquent, les lois statistiques changent en permanence : les événements « centennaux » deviennent cinquantennaux, puis vingtennaux.

La plupart des ouvrages d’évacuation présentent un sous-dimensionnement chronique, engendrant des marges de sécurité réduites de 10 à 20 %, voire de 50 à 100 %. Face au non-respect des règles d’urbanisme, notamment les zones de non-aedificandi sur une bande de 100 mètres de largeur à partir du rivage marin, conformément aux dispositions de la loi 90-29 du 1er décembre 1990, et à la construction sur les berges d’un oued ainsi qu’à l’occupation systématique des lits majeurs, ainsi qu’à la violation des délimitations du domaine public hydraulique naturel, conformément aux dispositions de la loi 05-12 du 4 août 2005 relative à l’eau.

Il en résulte une imperméabilisation galopante dans les milieux urbains. Le coefficient de ruissellement dans de grandes villes comme Alger a augmenté de près de 160 % pour une même pluviométrie, passant de 0,25 en 1960 à 0,70 en 2024, ce qui a entraîné une incapacité à gérer les nouveaux régimes hydrauliques générés par des événements extrêmes concentrés, avec des pluies tombant en intensités de 100 à 300 mm en quelques heures sur un sol quasiment infiltrant, même pour des pluies modérées.

Les événements sont souvent composés, engendrant une concomitance d’aléas formés par des pluies intenses sur un sol saturé ou, dans d’autres cas, une combinaison de : sécheresse, sol imperméable associé à une tempête, pluies torrentielles et une surcote marine.

Ce sont des scénarios qui ne sont pas considérés par les modèles traditionnels, qui traitent séparément chaque aléa et qui ne gèrent pas les combinaisons catastrophiques. Ajoutons que les zones côtières sont affectées et influencées par les phénomènes d’Oscillation Nord-Atlantique (NAO), les blocages anticycloniques persistants et les médicanes (cyclones méditerranéens). Ces événements peuvent entraîner des événements extrêmes (hors norme), devenant inéluctablement la norme, comme ceux-ci : Thessalie (Grèce, 2023) : une pluviométrie de 900 mm en 24 heures, Valence (Espagne, 2024) : 500 mm en 8 heures, et les événements en Libye en septembre 2023, causés par la tempête Daniel, où la pluviométrie enregistrée est de 400 mm en 24 heures, suivie de l’effondrement des barrages de Derna et de celui de Mansour.

Vers un nouveau paradigme pour la prévention des risques : c’est une question de survie urbaine

Les modèles traditionnels d’aménagement ne suffisent plus en Algérie car ils reposent sur trois hypothèses désormais déficientes et invalides et reposent sur la stationnarité du climat et l’urbanisation contrôlée. Face au changement climatique, la survenue récurrente des événements d’inondation entraînera un gaspillage des ressources financières sur des aménagements obsolètes qui ne pourront pas résorber les risques et entraîner une pseudo-sécurité qui ne fera qu’amplifier les catastrophes, hypothéquant l’avenir de certaines villes du pays. La mutation vers des modèles résilients n’est plus une option : c’est une question de survie urbaine.

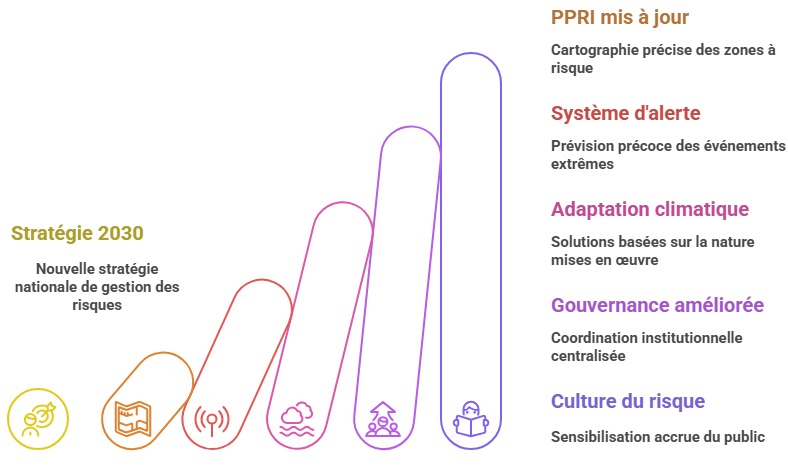

Pour faire face à cette intensification des événements pluvieux extrêmes liée au changement climatique, avec une saturation atmosphérique accrue en Méditerranée et des phénomènes météorologiques de plus en plus violents, il est indispensable de mettre en place une nouvelle stratégie nationale 2030, qui s’articule sur cinq axes, à savoir :

Une nouvelle stratégie nationale 2030 pour réduire les risques d’inondation

AXE 1 : ACTUALISATION DES PPRI PAR LE RECOURS À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (I.A.) ET AU BIG DATA.

- Dans ce volet, il est prévu de recourir à un système de modélisation hydrologique intelligente utilisant le Machine Learning (ML), établi sur une analyse de données couvrant un demi-siècle, ainsi qu’à l’intégration des projections climatiques préconisées par le groupe international d’experts du climat GIEC, adaptées à la région du Maghreb. Une cartographie précise des zones à risque.

- Procéder à l’actualisation automatique des cartes d’aléa chaque année. Pour l’anticipation et la simulation des risques, il faut prévoir des jumeaux territoriaux pour les sites les plus exposés et de forte urbanisation. Ceci consiste à modéliser en 3D des bassins versants et à simuler en temps réel les écoulements sous différents scénarios en tenant compte de l’évolution urbaine et de l’imperméabilisation du sol.

- Élaboration d’une nouvelle génération de PPRI, établie sur le zonage intelligent et les normes de construction adaptatives avec une intégration obligatoire de solutions basées sur la nature (SBN).

AXE 2 : SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE MULTIRISQUE INTELLIGENT (SAPMI)

- Réalisation de réseaux de capteurs IoT (Internet des objets), composés de pluviomètres connectés, de limnimètres intelligents sur les oueds et cours d’eau, et de stations météorologiques automatiques.

- Mettre une plateforme d’IA centralisée au niveau national dotée d’algorithmes de Deep Learning pour une prévision à 72 h, 24 h et 6 h et une analyse des images satellitaires en temps réel.

- Détection automatique des anomalies atmosphériques et établissement des corrélations avec les événements extrêmes méditerranéens.

- Disposer d’un système d’alerte multicanal avec des niveaux d’alerte intelligents à 4 niveaux :

Niveau 1 (Vigilance) : diffusion automatique via SMS/applications mobiles.

Niveau 2 (Alerte) : activation des COW (cellules opérationnelles de wilaya).

Niveau 3 (alerte renforcée) : mobilisation des services de secours

Niveau 4 (alerte maximale) : évacuation préventive assistée par les algorithmes de l’IA.

AXE 3 : ADAPTATION CLIMATIQUE ET INFRASTRUCTURES VERTES

- Mettre en œuvre des solutions basées sur la nature (SBN), telles que la création de bassins de rétention végétalisés, la restauration des zones humides (chotts, sebkhas, marais), le reboisement des bassins versants critiques et la désimperméabilisation des surfaces urbaines de 10 à 15 %.

- Privilégier la conception e réseaux d’assainissement adaptatifs, basée sur le système de gestion intelligente des eaux pluviales (SGIEP) avec des bassins de rétention souterrains dans les zones denses et des systèmes séparatifs eaux usées/eaux pluviales dans toutes les nouvelles urbanisations

- Réalisation d’un ouvrage écrêteur de protection innovant avec des digues et des déversoirs, ainsi que des capteurs de surveillance et des tunnels de dérivation pour les oueds traversant les villes et milieux urbains.

AXE 4 : GOUVERNANCE ET COORDINATION INSTITUTIONNELLE

- Remplacer l’approche sectorielle fragmentée de la gestion des inondations entre six ministères par une Agence nationale des risques d’Inondation (ANGI), autorité indépendante sous l’autorité du Premier ministre en coordination ministérielle des ministères concernés (Intérieur, hydraulique, Habitat, Travaux publics et l’Environnement).

- L’obligation des communes d’établir des études du PPRI conformément à l’article 32 de la loi n° 24-04 du 26 février 2024, portant sur les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable.

AXE 5 : FORMATION, RECHERCHE ET CULTURE DU RISQUE

- Renforcement des capacités par la formation continue des cadres techniques et ingénieurs au rythme de 1 000 par an dans les écoles nationales supérieures dans les disciplines à vocation.

- Développement des partenariats de recherche et d’innovation des universités avec les centres nationaux et internationaux de recherche.

- Intégration dans le programme éducatif national de la culture des risques majeurs, conduite par des campagnes de sensibilisation au profit du grand public.

- Favoriser la création de start-ups de type ClimaTech, ayant pour vocation de développer des technologies innovantes visant à réduire l’impact environnemental des activités humaines et à favoriser un développement durable.

- Cette stratégie pourra être réalisée sur une échéance de quatre à cinq années, suivant trois phases : fondation, déploiement et consolidation, pour une estimation budgétaire de l’ordre de 400 à 450 millions de dinars.

- La mise en œuvre nécessitera une mobilisation nationale, un cadre de concertation et une vision à long terme. Cependant, elle demeure indispensable pour mieux protéger les populations et les territoires contre les catastrophes de demain.

Prof. Mustapha Kamel MIHOUBI

Ancien Ministre des ressources en eau

Références

- Flood risks on the rise – Greater loss prevention is needed | Munich Re, [no date]. Available from: https://www.munichre.com/en/risks/natural-disasters/floods.html.

- New Study Suggests Ways to Boost Algeria’s Disaster Resilience, [no date]. World Bank. Online. Available from: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/12/12/new-study-suggests-ways-to-boost-algeria-s-disaster-resilience.