Auteur : Prof. Mustapha Kamel MIHOUBI (ENSH, Blida)

- Introduction

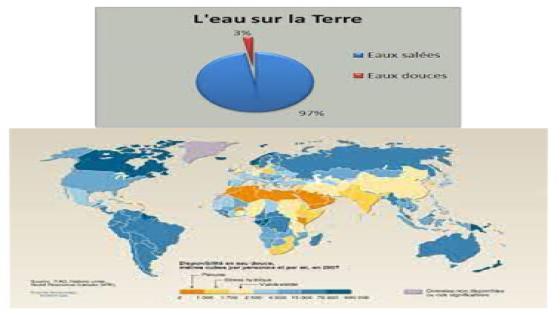

Le stress hydrique en région méditerranéenne s’intensifie sous l’effet conjugué du changement climatique et de la pression démographique. La région méditerranéenne connaît une diminution des précipitations annuelles (environ -10 à -20 % selon les projections GIEC) accompagnée de modifications des régimes pluviométriques : concentration des pluies sur des périodes plus courtes, réduisant la recharge des nappes phréatiques à 60% avec une fréquence accrue des épisodes de sécheresse (cycles de 3-5 ans).

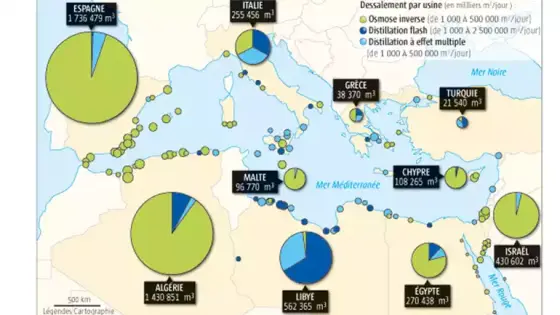

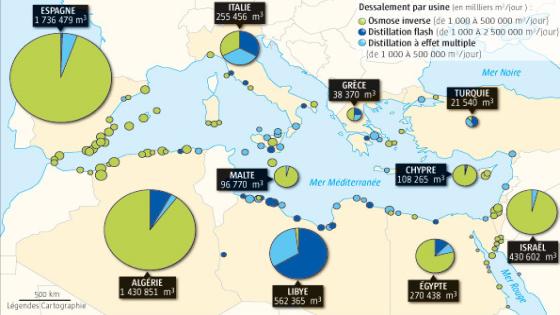

Les ressources hydriques renouvelables sont estimées à 11,3 milliards de m³/an pour une population de 46,5 millions d’habitants, ce qui conduit à une dotation de 243 m³/hab./an indiquant un seuil de raréfaction chronique qui fait face à un déficit structurel nécessitant le recours à des sources alternatives d’approvisionnement en eau potable.

- Évolution des capacités de dessalement en Algérie

À partir de l’année 2002, des efforts ont été déployés par l’État pour la mise en œuvre d’un plan de développement du dessalement d’eau et des programmes d’urgence pour combler le déficit hydrique :

Programme d’urgence (2002-2003)

Suite aux pénuries hydriques de 2001-2002, l’Algérie a initié un programme d’urgence comprenant :

- 21 unités de dessalement monobloc dont 5 sur le Grand Alger.

- Capacité totale : 5 750 m³/jour

- Population desservie plus de 400 000 habitants

- Technologie : Osmose inverse (RO)

Plan National de Dessalement d’eau de mer (2002-2018)

Le PND a permis la réalisation de 11 grandes installations :

- Capacité totale installée : 2,11 millions de m³/jour

- Montant global de réalisation est de 2,88 milliards de dollars.

- Réalisation en partenariat public privé (PPP) avec un modèle de gestion en mode DBOO (Design, Built,Own,Operate)

- Population desservie : > 7 millions d’habitants (alimentations des communes des zones côtières).

- Part dans la production nationale d’eau potable : 17%

- Consommation énergétique moyenne : 4-6 kWh/m³.

Programme d’urgence (2021-2030)

- Réalisation de 3 usines de dessalement à l’Est d’Alger et Boumerdes d’une capacité totale de 150 000 m3/j pour combler le déficit en eau de barrages qui desservent la capitale à 65% à partir des barrages de Keddara , Beni Amrane et Taksebt.

- Site d’implantation des usines de dessalement : Bateau Cassé (10 000 m3/j), El Marsa (60 000 m3/j) et Corso (80 000 m3/j).

- Le montant de réalisation s’élève à plus de 29 milliards de dinars.

- Les travaux ont été confiés à des filiales de Sonatrach (AEC et GCB) et à la société Cosider, sous la supervision du ministère de l’Énergie et des Mines.

Programme d’Extension du dessalement

Phase 2 (2023-2025) :

- Réalisation de 5 usines de dessalement de capacité installée de 300 000 m³/jour chacune au niveau des sites : Cap blanc (Oran), Tipasa (fouka), Boumerdes (Cap Djinet), Bejaïa ( Tighremt), El Taref (Koudiat El draouch)

- Le montant de l’investissement de près de 2,4 milliards de dollars dont la réalisation est confiée aux entreprises nationales confiées aux filiales de Sonatrach.

- La capacité cumulée visée est de 3,7 millions de m³/jour

- Consommation énergétique moyenne : 3-4 kWh/m³.

Phase 3 (2025-2030) :

- Projet de réalisation de 7 usines de dessalement dans les wilayas de Tlemcen (1), Mostaganem (1), Tizi Ouzou (2 stations), Chlef (1), Jijel (1) et Skikda (1).

- Les travaux de réalisation d’une usine à Tamda Ouguemoune , d’une capacité sont en cours.

- L’objectif visé est de relever la capacité totale de production d’eau de dessalement à 5,2 millions de m³/jour qui correspondent à 55% de la production nationale d’eau potable estimée à 9,4 millions de mètres cubes par jour.

3. Analyse des Performances Opérationnelles

Face à la pénurie d’eau croissante en Algérie, le défi majeur consiste à garantir un approvisionnement sécurisé en eau potable tout en maîtrisant les coûts de production des usines de dessalement. L’enjeu porte particulièrement sur l’optimisation des dépenses d’exploitation (OPEX) nécessaires au fonctionnement quotidien et à la maintenance de ces installations.

La répartition des coûts opérationnels révèle plusieurs postes budgétaires significatifs. L’énergie représente un poste important avec 40% des dépenses, principalement due aux pompes haute pression de l’osmose inverse, dont la consommation varie selon la salinité de l’eau et l’efficacité des systèmes de récupération énergétique. Les 35% du budget des dépenses sont alloués aux charges fixes, incluant l’amortissement des équipements, les assurances, les taxes et les frais administratifs. La maintenance et les pièces détachées représentent 8 % des coûts, nécessaires pour assurer la fiabilité des installations par une approche préventive et curative.

Le remplacement des membranes, élément crucial du processus, représente 10 % des coûts. Ces membranes, d’un coût de 100-150 USD/m², nécessitent un renouvellement tous les 5 à 7 ans sur une durée d’exploitation de 25 ans. Enfin, la main-d’œuvre (4 %) et les produits chimiques pour les traitements (3 %). Cette répartition souligne l’importance cruciale de l’optimisation énergétique pour améliorer la viabilité économique du dessalement en Algérie.

Cependant, l’optimisation des performances opérationnelles et économiques reste un défi majeur, particulièrement dans le contexte méditerranéen caractérisé par des variations saisonnières importantes de la qualité des eaux marines. Le principal problème réside dans la mauvaise qualité de l’eau de mer, caractérisée par une forte turbidité due aux matières en suspension, aggravée parfois par des choix d’implantation inappropriés aux conditions hydro-sédimentologiques, notamment les sites près des embouchures d’oueds qui augmentent la pollution des eaux brutes.

Ces problèmes ont des conséquences sur le bon fonctionnement des usines de dessalement. À titre d’exemple, en 2020, les neuf usines opérationnelles ont cumulé 1680 heures d’arrêt, soit l’équivalent de 70 jours d’interruption de service. Des arrêts sont principalement dus au nettoyage et au remplacement des membranes (459 heures) ainsi qu’aux coupures électriques (68 heures). Lorsque la turbidité dépasse le seuil critique de 85 NTU (Nephelometric Turbidity Units), soit des valeurs de TSS (Total des Solides en Suspension) de l’ordre de 250 mg/l, selon les consignes d’exploitation, les usines doivent arrêter le pompage. Cela tend à préserver leurs membranes du colmatage. Cette situation a généré un déficit de production d’environ 14,6 millions de m³ par an, représentant près de 10 % des capacités de production. Ces dysfonctionnements récurrents menacent directement la fiabilité du système de dessalement algérien et compromettent la sécurité hydrique du pays, exigeant l’urgence d’une révision des technologies utilisées et des critères de choix des sites d’implantation.

À ce titre, les rapports du centre international Mercator Océan sont formels que la mer Méditerranée se réchauffe 20 % plus vite que la moyenne mondiale, provoquant une multiplication des tempêtes estivales. Ce qui entraîne des vagues de chaleur marines quasi systématiques couvrant parfois jusqu’aux deux tiers du bassin, et une hausse du nombre et de l’intensité des événements de tempêtes de houle.

Une telle situation influe considérablement sur le fonctionnement des usines de dessalement ; la présence de matières en suspension et de particules abrasives (sable) entraîne l’encrassement et l’entartrage des membranes, ce qui engendre des dommages irréversibles à ces dernières, une augmentation de la consommation d’énergie, une réduction de la productivité et une augmentation des coûts d’exploitation et de maintenance (OPEX).

Les clauses contractuelles défavorables des usines réalisées dans le cadre du plan national de dessalement en partenariat public-privé (PPP), de type DBOO ou BOT incluent des clauses d’achat d’eau « Take or Pay ». Celles-ci obligent l’acheteur (Sonatrach) à payer des primes de performance de disponibilité (PRD) sur les quantités d’eau non livrées.

- Procédé hybride de dessalement est-il une alternative d’avenir ?

Les résultats d’une étude d’optimisation, fondée sur des modèles empiriques et paramétriques pour ajuster les financements à l’investissement (CAPEX) et à l’opérationnel (OPEX), se basent sur des données d’usines de dessalement dans la région MENA et d’autres régions du monde, collectées auprès d’institutions scientifiques, normatives et de veille, telles que l’Organisation internationale de dessalement (IDA) et l’organisme de veille Global Water Intelligence (GWI). A permis d’explorer une approche prometteuse par le recours au procédé de dessalement de type hybride combinant osmose inverse (RO) et distillation à effets multiples (MED). Une solution prometteuse offrirait plusieurs avantages tels que la sûreté dans l’approvisionnement en eau, la flexibilité opérationnelle, la réduction des coûts d’exploitation à long terme, une meilleure qualité de l’eau potable ainsi qu’une résilience accrue aux variations de qualité de l’eau de mer.

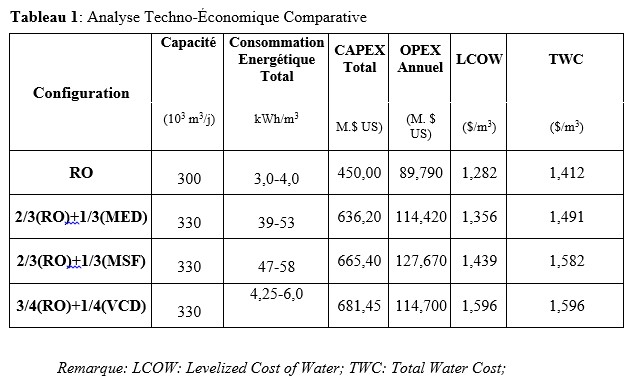

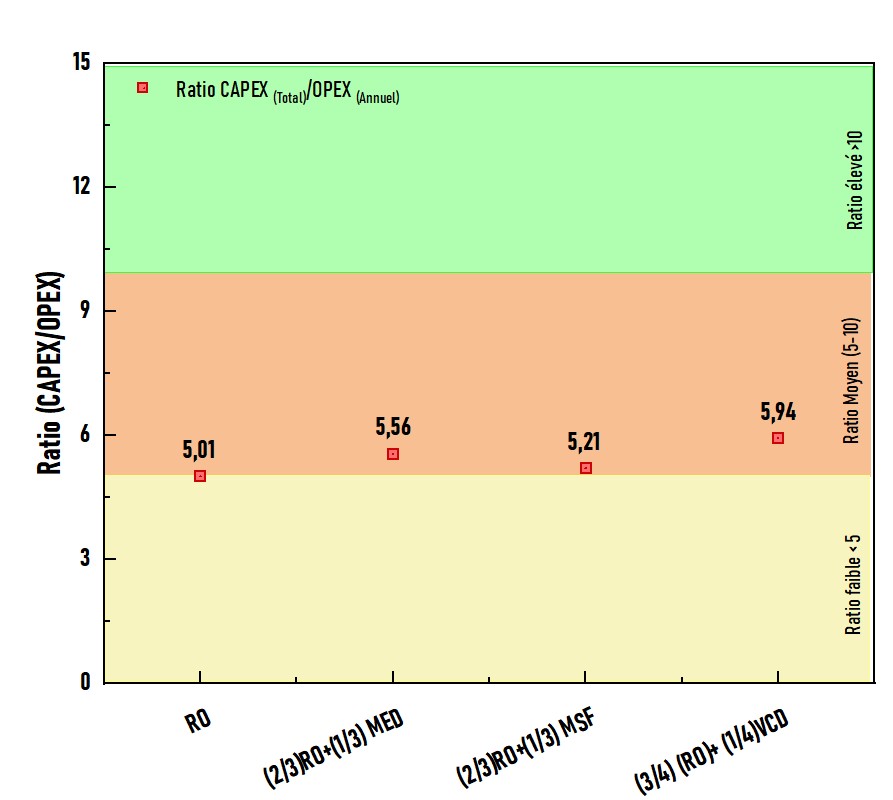

Le tableau ci-dessous concerne une analyse comparative portant sur quatre configurations d’usines de dessalement d’une capacité nominale de 300 000 à 330 000 m³/jour à savoir : RO conventionnel (référence) ; 2/3 RO + 1/3 MED ; 2/3 RO + 1/3 MSF ; 3/4 RO + 1/4 VCD (alternatives thermiques optimisées).

La consommation énergétique totale indiquée ci-dessus tient compte de l’addition de l’énergie thermique et de l’énergie électrique consommées pour les procédés MED et MSF en fonction du rendement de conversion thermique du kWh (thermique) au kWh (électrique).

À la lumière des résultats obtenus, on remarque que la variante hybride présente un investissement initial (CAPEX) supérieur de l’ordre de 10 %. Le coût total de l’eau produite (TWC) est également plus élevé de 2,4 % par rapport à la variante osmose inverse.

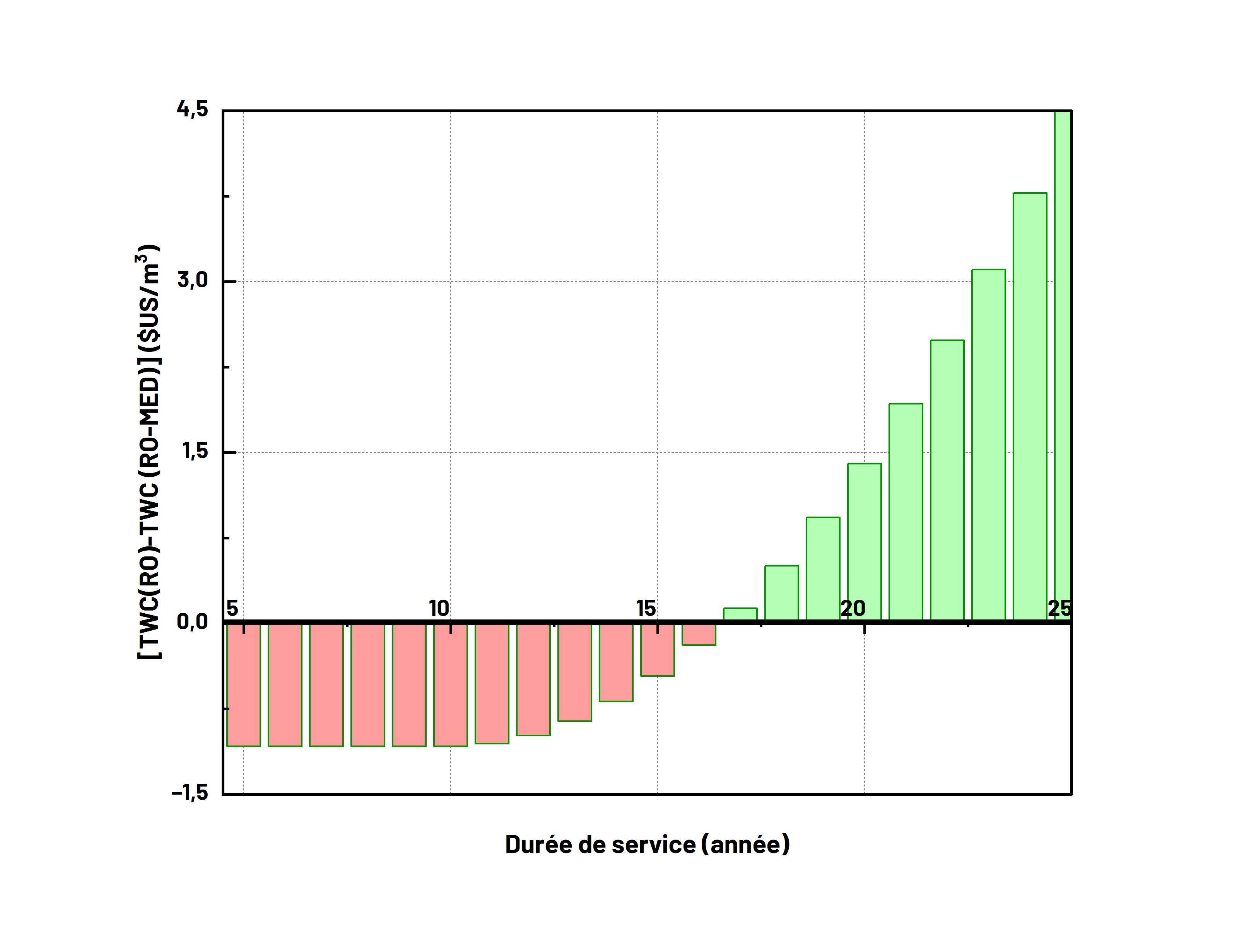

Toutefois, cette tendance s’inverse après les seize premières années de durée de service de l’usine en raison de l’augmentation des dépenses opérationnelles (OPEX) pour le cas du dessalement (RO) par rapport à la variante hybride (figure 1). En effet, après 16 années de durée de service, le coût total va être à son avantage de la variante hybride optimisée de près de 1,4%.

Cet avantage réside dans la stabilité des dépenses opérationnelles annuelles du procédé thermique, contrairement à celles de l’osmose inverse dont les dépenses augmentent avec le temps, d’où l’intérêt du procédé hybride qui optimise l’usage des deux technologies. Le procédé RO/VCD représente un compromis technique intéressant mais économiquement moins avantageux que RO/MED.

Figure 1 : Évolution de l’écart entre le coût total (TWC) du procédé osmose inverse (RO) et hybride (RO/MED) en fonction de la durée de service.

Il est important de prendre en compte la rentabilité favorable à l’investisseur, car le facteur de disponibilité de l’usine (Temps de fonctionnement effectif / Temps total de la période) × 100, qui demeure constant pour le procédé hybride (RO/MED), ce qui n’est souvent pas le cas avec le procédé d’osmose inverse (RO) avec les arrêts répétitifs et prolongés.

Figure 2 : Valeurs du ratio CAPEX (Total)/OPEX (Annuel) pour les différentes technologies hybrides

Cette solution présente un ratio CAPEX/OPEX moyen, acceptable au standard de la zone de performance du dessalement, affichant un équilibre entre l’investissement et l’exploitation (figure 2).

Par ailleurs, l’intégration des énergies renouvelables (photovoltaïque ou solaire) peut significativement contribuer à la réduction des dépenses. Elles peuvent à cet égard aussi marquer une viabilité de celle de l’empreinte carbone d’un système hybride de dessalement d’eau de mer à concrétiser dans le cadre de la politique nationale de transition énergétique.

Cette option devrait être examinée par la Compagnie algérienne d’énergie (AEC), car le procédé hybride (RO/MED) pourrait constituer une alternative en cas d’arrêts prolongés de plus de quatre jours pour les usines de dessalement utilisant le procédé d’osmose inverse. Sachant que les investissements en ouvrages de stockage à l’aval sont conséquents pour garantir une autonomie.

Il ne s’agit nullement de généraliser cette option, mais de reconsidérer le choix courant de procédé de dessalement et de tenir compte des possibilités d’introduire un procédé hybride (membranaire-thermique) dans l’étude de variantes. Le procédé hybride présente plusieurs avantages, notamment lorsqu’il est combiné sur un site d’une centrale électrique avec une unité de distillation à multi-effets (MED). Elle permet ainsi de récupérer les eaux de mer déjà réchauffées utilisées pour le refroidissement des turbines à la rentabilité énergétique.

Pour réduire la consommation d’énergie, il est intéressant d’envisager l’intégration des énergies renouvelables (ENR) afin de diminuer de 20 % les émissions de CO₂ et de réduire l’empreinte carbone de 4,5 kg/m³ à 2,75 kg/m³ en faveur du dessalement de la technologie hybride.

L’optimisation et la maintenance des membranes et des distillateurs grâce à l’intelligence artificielle (IA) permettent d’améliorer la durée de vie et de réduire les arrêts. Une surveillance et une anticipation de détection des défaillances dans les systèmes de pompage ou dans les circuits secondaires peuvent être réalisées grâce à la fusion des données issues de l’IoT et des analyses par algorithme I.A. Celles-ci permettent d’accroitre la fiabilité, la sécurité et la longévité des installations tout en réduisant les coûts et les risques liés aux pannes imprévues

Prof. Mustapha Kamel MIHOUBI (ENSH, Blida)