Par : Abdelmadjid Attar

Le monde a besoin plus que jamais d’énergie pour assurer non seulement le développement économique, mais aussi le développement humain à travers un meilleur accès à l’énergie dont il a besoin. La transition énergétique telle qu’elle est perçue, envisagée, planifiée ou mise en œuvre ne signifie pas la « mise à mort » d’une source d’énergie au profit d’une autre, mais tout simplement :

- En premier une adaptation à des besoins et des capacités de production d’énergie en croissance, mais de plus en plus dépendants ou impactés aussi bien par la disponibilité de la source d’énergie, que par des extrêmes climatiques qui remodèlent le paysage énergétique (vagues de chaleur ou de froid entrainant un accroissement de la consommation).

- Un recours et une plus grande production d’énergie en fonction des besoins, à partir de toutes les sources disponibles, mais dont le rendement ou la production, le stockage et l’intégration avec les réseaux de transport et de distribution nécessitent des investissements importants.

- La nécessité de tenir compte du meilleur cout, des moindres incidences sur notre environnement, et de la réduction des impacts climatiques à l’échelle mondiale.

LA FIN DES ANCIENS SCENARIOS ?

Depuis plusieurs années et plus spécialement après la crise pétrolière de 2014 dont les origines n’ont pourtant rien à voir avec la transition énergétique à l’échelle mondiale, ou encore les progrès tant au point de vue technologique que la réduction des couts de production des énergies renouvelables, de nombreux analystes et meme d’organismes ou d’institutions respectables (AIE, IRENA, GIEC, etc…), nous ont prédit un pic pétrolier de la demande pratiquement dès 2030, quand ce n’est pas la fin des hydrocarbures tout simplement bien avant 2050.

Cette période a été suivie d’une série de scénarios, tous basés sur la « nécessité » de réduire l’impact des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est en soi un objectif bénéfique face aux impacts sur le climat provenant en partie de la production des sources d’énergie selon certains, et de l’usage de l’énergie conventionnelle selon d’autres, quand ce n’est pas les deux ! Mais in fine, on a responsabilisé essentiellement les sources d’énergie conventionnelles telles que les hydrocarbures et le charbon, sans prendre en considération l’importance de l’énergie, l’évolution des besoins, les progrès technologiques pouvant contribuer à en réduire les impacts sur le climat, ou encore les paramètres aussi bien économiques que géopolitiques qui régulent les échanges et le marché de l’énergie de façon générale. Certains ont meme cru que l’hydrogène vert allait bouleverser la scène énergétique mondiale !

C’est suite aux impacts survenus au cours de la période 2020 à 2022 (Covid, crise énergétique, guerre en Ukraine), et plus tard à partir de 2024 au Moyen Orient (Gaza et Iran), que tous les scénarios établis ont commencé à etre modifiés, et que les stratégies des plus grands acteurs énergétiques mondiaux allaient entamer un virage presque total par rapport aux anciennes prévisions. On assiste alors à un retour des programmes vers les sources énergétiques conventionnelles (hydrocarbures et nucléaire), mais sans abandon des programmes de recherche sur les technologies susceptibles de réduire leur part d’émission de gaz à effet de serre, ou encore le rôle et l’apport des ENR dont la progression est incontestable à long terme. On ne peut pas non plus oublier de citer l’avènement de Trump et ses conséquences sur le secteur énergétique mondial, particulièrement au niveau du Moyen Orient où sont situées la majorité des réserves en pétrole et gaz conventionnels.

Mais en parallèle, on constate que la demande et la consommation énergétique mondiale ne cessent pas d’augmenter, particulièrement au niveau des économies émergentes ou en développement. Après avoir bondi de 5,8% en 2021 au lendemain de la pandémie, sa croissance s’est stabilisée autour de 2% au cours des années suivantes, tirée en particulier par celle de la demande d’électricité qui a atteint 4,3% en 2024. Selon l’AIE, la consommation énergétique mondiale pourrait augmenter d’environ 34% sur la période 2022-2050, tirée en grande partie par celle des pays émergents ou en développement, et en particulier par la consommation électrique.

Il est vrai aussi que la croissance de cette dernière (électricité) a été largement couverte à l’échelle mondiale à raison de 80% par les ENR et en partie le nucléaire, mais les hydrocarbures et le charbon sont demeurés largement prépondérants dans tous les autres secteurs de l’industrie et du transport.

UN PIC DES HYDROCARBURES PAS AVANT 2050 AU LIEU DE 2030 ?

En effet, dans son dernier rapport publié en Septembre 2025, tout en soutenant un fléchissement de la production mondiale de pétrole conventionnel, en particulier à partir des gisements onshore, et « malgré la montée en puissance des énergies renouvelables dans la production d’électricité », l’AIE prévoit que la fin de l’ère du pétrole et du gaz n’est pas pour demain, et le pic de la demande pas avant 2050, au lieu de 2030. Ce report de deux décennies est paradoxalement lié aux effets du changement climatique eux-mêmes qui entrainent de plus en plus de consommation d’électricité (vagues de chaleur et de froid plus fréquentes), et d’autres facteurs liés à la croissance démographique, le relèvement du niveau de vie, ainsi que l’avènement de nouvelles technologies très gourmandes en électricité (data centers, IA, etc…), ou encore les contraintes financières et techniques auxquelles fait face la poursuite du développement des ENR, et plus tard « l’entrée en scène de l’hydrogène ».

Cela peut paraitre bizarre et meme exagéré comme prévision si on considère par exemple :

- Qu’il y a pratiquement un consensus général sur l’épuisement des réserves en hydrocarbures conventionnels, alors que la « révolution des hydrocarbures non conventionnels », en particulier aux USA, a transformé ce pays en moins de dix ans d’un statut d’importateur à celui d’exportateur net de gaz naturel.

- Que la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique mondiale est en train de connaitre une croissance très importante, avec parfois des pics temporaires atteignant les 100% de la consommation d’électricité dans certains pays. Cette part a atteint 30% de la production mondiale d’électricité en 2024, et devrait atteindre selon l’AIE, 46% en 2030, tandis qu’en 2050 elle devrait atteindre 60% avec le scénario STEPS (politiques actuelles), et 73 à 88% avec le scénario NZE (objectif de zéro émissions).

Mais au-delà de la production/consommation d’électricité, il faut tenir compte de plusieurs autres facteurs importants qui ne permettent pas actuellement de prédire une réduction importante de leur part dans le mix énergétique au cours de la prochaine décennie, tel que beaucoup d’experts et d’institutions le prévoyaient il y a juste quelques années. Parmi ces facteurs on peut noter que :

- les chiffres récents montrent que les renouvelables (et les sources bas carbone) jouent déjà un rôle significatif, dépassant 40 %, dans le mix électrique, alors que dans le mix énergétique global (consommation finale primaire), la part des renouvelables est beaucoup plus modeste (autour de ~ 13-15 % en 2023. Cela souligne le défi de la transition va se poursuivre et sera lent dans les secteurs difficiles du transport, de l’industrie, du chauffage, etc…

- La tendance baissière actuelle du prix du pétrole et meme celui du gaz naturel, semble s’inscrire définitivement dans le temps, et entrainera ainsi la poursuite du recours à ces ressources fossiles, pour répondre à une demande et une consommation énergétique en croissance continue, que le recours aux énergies renouvelables ne semble pas pouvoir satisfaire pour le moment pour de multiples raisons.

On constate aussi que les bouleversements impactant la scène énergétique mondiale sont largement liés à des facteurs aussi bien économiques que géopolitiques :

- En premier lieu il faut citer l’impact des transitions en cours depuis quelques années à travers le monde, tant sur le plan économique, géopolitique, qu’énergétique. On constate que la domination de l’Occident est de plus en plus contestée ou meme en train de disparaitre, à travers un désordre touchant la plupart de ses membres. Les USA en sont un bel exemple, avec en plus un président qui décide d’une chose et son contraire dans la meme journée, entrainant pour le moment une perte de cohérence de la politique américaine, des relations conflictuelles à travers le monde entier, et une incertitude totale sur les alliances à rechercher, les échanges commerciaux, et par ricochet le marché des hydrocarbures.

L’Europe non plus n’est pas épargnée et semble plutôt se diriger vers une désintégration.

L’OMC non plus risque d’etre désintégrée et remplacée par des accords régionaux dont les mécanismes des échanges et les monnaies seront différents de ceux qui existent actuellement.

- Les impacts de la guerre en Ukraine, qui est en train de se transformer en conflit entre l’Europe ou plutôt l’Occident et la Russie sur le long terme, les bouleversements qui vont affecter le Moyen orient dont on ne voit pas l’issue malgré le récent cessez-le feu, la courte attaque contre l’Iran, ne sont pas encore bien appréhendés, et présagent un lendemain incertain. Ils sont de plus aggravés par les décisions et menaces de Trump (Tarifs douaniers, sanctions contre la Chine, l’Inde, la Russie, l’Iran, et le Venezuela, tous gros producteurs ou consommateurs d’hydrocarbures !) avec un impact important non seulement sur le marché énergétique, mais aussi les politiques de transition des pays et des producteurs comme les pays consommateurs.

Qu’en est-il du prix du baril ?

Depuis quelques mois, il est descendu à plusieurs reprises à 60 $ et à priori risque de chuter à moins que ça ! Ses timides remontées autour de 65 $ sont presque toutes liées aux craintes qui découlent des décisions et positions du président Trump, et aux impacts passagers des différents conflits géopolitiques qui sont en train de reconfigurer les alliances et les échanges mondiaux sur tous les plans, politique, économique, et énergétique.

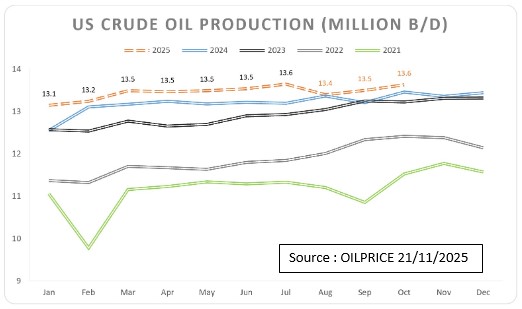

Les USA demeurent le plus gros producteur avec une moyenne proche de 13,5 MMB/jour, mais donnent l’impression qu’il s’agirait plutôt d’un pic ou d’un plateau durable à moyen terme comme le laissent prévoir plusieurs facteurs.

- On constate qu’entre 2024 et 2025, il y a des signes important d’épuisement des capacités de production du pétrole de schiste US. Malgré les pressions du Président Trump (« Drill baby drill », il est peu probable que le niveau de production US actuel se poursuive encore au-delà d’une décennie, à moins de progrès technologiques pouvant accroitre la récupération (fracturations plus efficaces, EOR par l’injection de CO2, ou alors mise en production de nouveaux schistes moins performant), mais nécessitant des investissements plus importants et par conséquent un prix du baril plus haut que l’actuel. Or ce prix élevé est combattu par le président Trump lui-même, non souhaité par les pays les plus gros consommateurs/importateurs, et auquel meme les grandes compagnies productrices n’y croient plus.

- Pendant ce temps, les échanges énergétiques à travers le monde sont en pleine mutation, notamment ceux concernant les pays d’Asie les plus gros consommateurs et importateurs de pétrole, qui s’orientent vers un pétrole ou gaz naturel pas chers à partir de la Russie, du Moyen Orient, ou encore de nouvelles régions productrices dont l’Afrique et l’Amérique du Sud.

- Les plus grandes compagnies pétrolières et gazières, y compris celles des USA, sont en train de modifier parfois de façon importante leurs stratégies en remettant en cause leurs modèles de transition énergétique, avec plus d’investissement sur les hydrocarbures partout où ils se trouvent (Afrique et Amérique du Sud), y compris ceux non conventionnels, susceptibles de remplacer à l’avenir les productions du schiste des USA.

- La stratégie de l’OPEP+ semble quant à elle, focalisée sur une augmentation continue et modeste de sa production autour de 137000 barils/jour (Octobre 2025), correspondant à un véritable changement vers la défense de parts de marché plutôt qu’une augmentation du prix du baril ou au moins sa stabilisation sur une moyenne consensuelle entre ses membres.

Il est par conséquent peu probable que le marché pétrolier puisse etre en mesure de revenir à des prix supérieurs à 65 ou 70 $ à moyen terme, à moins d’un bouleversement important du contexte géopolitique actuel. On constate meme qu’au moindre signe de détente sur les deux fronts qui existent actuellement au niveau de l’Europe (Conflit Ukraine-Russie) ou du Moyen Orient, le baril chute immédiatement vers 60$.