La nouvelle loi minière déposée auprès de l’APN est subitement sortie du débat interne à cette institution, pour devenir un thème de débat viral au sein des réseaux sociaux. C’est la première fois que cette loi pourtant modifiée plusieurs fois depuis la nationalisation du secteur minier en 1966, fait l’objet d’un tel débat. Ça nous rappelle deux débats identiques sur les projets de loi pétrolière, celui qui a eu lieu en 1986 parcequ’il comportait en projet non pas l’ouverture du domaine minier pétrolier au partenariat qui était déjà en cours en matière de partenariat avant ou après la nationalisation de 1971, mais surtout l’ouverture sur le gaz naturel qui n’a pu se concrétiser que plus tard au début des années 90. Plus tard la fameuse loi pétrolière de Chakib Khelil en 2005, a fait l’objet d’un débat aussi intense avant d’etre adoptée, puis amendée précipitamment en 2006 par le défunt Président A. Bouteflika. L’essentiel du débat tournait autour de la souveraineté et de la propriété des ressources naturelles. C’est encore le cas pour les ressources minières, alors que cela est consacré hier comme aujourd’hui, non seulement par la Constitution Nationale, mais aussi par toutes les lois pétrolières et minières, y compris celle qui vient d’etre soumise à l’APN.

La question qu’on doit se poser est celle qui consiste à faire en sorte que ce concept demeure effectivement pleinement applicable et irrévocable, mais que son application n’entraine pas de blocage au développement et à l’usage des ressources naturelles dont le pays a grandement besoin pour se développer et sortir de la dépendance de la rente pétrolière, et ce d’autant plus que ce qui est valable pour une ressource peut ne pas l’etre pour une autre.

LE POIDS ECONOMIQUE DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES

Les débats autour des ressources pétrolières étaient majoritairement focalisés sur la propriété/souveraineté par l’Etat Algérien (le fameux 51/49%), et la fiscalité pétrolière, puisqu’il s’agissait hélas de l’unique rente dont dépendait et dépend encore l’économie pétrolière à raison de :

- 100% en matière de sécurité énergétique.

- 90% en matière de recettes d’exportation (2023).

- 52% en matière de recettes budgétaires de l’Etat (2023).

- 19% en matière de contribution au PIB (2023, il dépend largement du marché pétrolier et se situe en général entre 30 et 50%).

Sans avoir à rentrer dans d’autres détails, notamment le volet de sécurité énergétique qui correspond à une préoccupation majeure à l’échelle mondiale, on ne peut que recommander la prudence en matière de souveraineté dans ce secteur.

Les débats actuels sur le projet de loi minière, qui n’est pas la première, sont aussi axés sur pratiquement les mêmes paramètres, alors qu’en matière de poids économique, le secteur minier ne pèse actuellement qu’à raison de :

- Entre 0,1 et 0,2% en matière de recettes d’exportation en matière de substances minérales brutes durant les deux dernières années (chiffres ONS : https://www.ons.dz/spip.php?rubrique4), et pratiquement des dépenses d’importation en produits miniers très largement supérieures aux recettes d’exportation, surtout en ce qui concerne les matériaux de construction.

- Moins de 1% de contribution au PIB.

- Par contre le secteur minier a pu enregistrer indirectement une contribution notable aux exportations avec les matières valorisées telles que les engrais minéraux et le clinker, soit : environ 2 Mds $ sur les 5 Mds $ enregistrés en 2023. Ce qui met en évidence l’importance de la valorisation locale des substances minières à laquelle il faut accorder de l’importance à l’avenir. Un autre chiffre éloquent est aussi à retenir dans cet objectif de valorisation, puisque les engrais, les produits sidérurgiques et le ciment ont représenté néanmoins plus de 80 % des exportations hors hydrocarbures en 2023.

Est-ce qu’on peut faire mieux avec le secteur minier dont le potentiel est évident ?

La réponse est OUI.

Mais comment ? Y compris avec une nouvelle loi quel que soient ses dispositions, celles proposées ou contestées, ou d’autres à reformuler ainsi qu’une nouvelle organisation du secteur ?

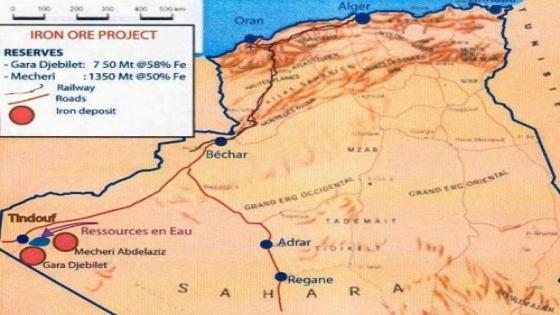

Le défi n’est pas dans la loi, mais dans son application et l’environnement de cette application, et c’est le bilan de celles qui ont précédé (1984, 2001, 2014) qui a entrainé encore une fois la rédaction d’une nouvelle loi. Il est aussi principalement situé au niveau de la volonté politique de relancer les activités minières, et c’est ce qu’on constate depuis 2021 à travers la relance pratiquement au « forceps », en partenariat ou par les moyens propres de l’Etat, des principaux projets miniers de fer à Gara Djebilet, de phosphates à Tébessa, de plomb-zinc à Thala hamza. Il s’agit de plusieurs dizaines de milliards de dollars à investir sur plusieurs années.

Il faut aussi préciser que ces trois projets correspondent à l’essentiel du potentiel minier prouvé aussi bien en matière de volume de ressources, que de valeur des richesses à exporter ou à valoriser localement pour les besoins de l’économie algérienne, parceque tout le reste du potentiel correspond surtout

- Soit à des restes dans d’anciennes mines en cours d’exploitation.

- Soit à un potentiel basé sur une multitude de gites et d’indices inventoriés à explorer en vue d’une future exploitation, y compris pour tout ce qui considéré comme substances stratégiques.

Et ce « futur » nécessite des investissements importants, des technologies de pointe non seulement pour exploiter mais surtout pour valoriser localement, et enfin des moyens humains plus importants que ceux qui existent actuellement, ainsi qu’une organisation et un environnement d’un « nouvel âge ».

Est-ce que l’Etat peut ou doit le faire par ses propres moyens financiers, dans les conditions économiques et règlementaires actuelles ? A-t-il déjà tenté ou mis en œuvre les programmes et les conditions nécessaires pour le faire ?

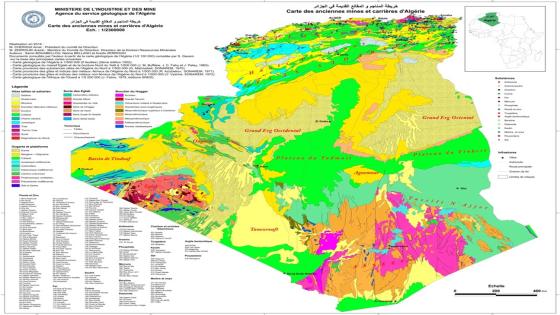

UN BREF HISTORIQUE SUR LE SECTEUR MINIER

L’exploitation minière en Algérie remonte à plusieurs siècles, dont le marbre par exemple dès l’année 78 avant J.C. Durant toute la période coloniale de 1830 à 1962, il y avait un peu plus de 220 sites miniers dont les productions étaient essentiellement exportées vers l’Europe, surtout pour le plomb-zinc et le fer (70% des sites). La guerre de libération a entrainé une forte baisse du nombre de sites exploités, suivie d’une autre baisse provoquée par la fermeture et l’abandon d’autres sites auparavant exploités par des compagnies françaises.

Il a fallu attendre la mise en place d’un nouvel organisme en 1964, le Bureau Algérien de Recherche et d’Etudes Minières BAREM, pour ré ouvrir certains sites abandonnés et mettre un peu d’ordre dans le secteur, puis la nationalisation de toutes les activités minières en 1966, et la naissance de la Société Nationale des Activités de Recherche Minière SONAREM en 1967 à la place du BAREM. La période qui a suivi a connu la mise en œuvre de plusieurs « plans quadriennaux » par la SONAREM à travers ce qu’on peut appeler son « âge d’or » entre 1967 et 1984, en matières de réouverture d’anciennes mines et de nombreux projets de recherche et d’exploration de nouvelles substances minérales. L’objectif principal consistait à satisfaire les besoins internes en matières premières, surtout le secteur de la métallurgie. Mais l’essentiel du fer a continué à etre produit par la seule mine d’Ouenza et les phosphates par les mines de Tébessa.

La loi minière de 1984 est venue mettre de l’ordre dans le secteur notamment à travers une classification des substances minérales en deux catégories, mais en maintenant le monopole du secteur public dans la catégorie I (substances minérales énergétiques, métalliques, et importantes pour l’économie du pays), et en n’autorisant l’investissement privé que dans la catégorie II du secteur des matériaux de construction dont les besoins étaient en croissance régulière. La loi a cependant permis l’association avec une entreprise étrangère mais seulement pour l’exploration, l’exploitation étant exclusivement du ressort de l’entreprise publique. La SONAREM a certes poursuivi ses efforts de recherche et d’exploration à travers plusieurs plans quinquennaux, axés essentiellement sur la cartographie, la prospection des indices de nouvelles substances minérales, et la réévaluation des gisements connus ou en cours d’exploitation.

La loi minière de 1984 est de nouveau amendée en 1991 en introduisant entre autre l’accès à un « investisseur privé résident », et en élargissant à l’exploitation et l’intéressement de l’associé étranger sur un gite de substances minérales et connexes » du contrat d’association entre une entreprise publique et une personne morale étrangère, en plus de la prospection et l’exploration. Les substances minérales dites stratégiques étant exclues. On constate que les modèles de contrat d’association sont pratiquement identiques à ceux en vigueur dans le secteur pétrolier, basé sur la fameuse clause du 51/49% du partage des productions, la propriété de l’Etat sur les substances minérales étant maintenue.

Il a fallu attendre la nouvelle loi minière de 2001 qui a certes mis en place une nouvelle organisation du secteur public avec de nouvelles Agences minières Nationales (ANPM et ANGCM), mais maintenu l’accès aux titres miniers sur les substances minérales métalliques aux seules entreprises publiques, avec la possibilité d’association avec des entreprises étrangères. Il a été ainsi poursuivi le désengagement progressif de l’Etat en matière d’investissement, particulièrement sur les substances non métalliques ou matériaux de construction. Mais les efforts sont de nouveau fournis essentiellement par le seul secteur public en matière de ressources minérales nécessaires pour les activités économique du pays, et n’atteignent pas les objectifs fixés, en dehors du progrès réalisé en matière d’évaluation d’un potentiel existant pourtant largement suffisant. La production minière a stagné et meme reculé pour des substances aussi importantes que le fer, le phosphate, le plomb-zinc, et d’autres substances. Le pays a meme importé non seulement la baryte et la bentonite pour les besoins du secteur pétrolier, mais aussi des quantités importantes de ciment pour le secteur de la construction en plein développement.

La révision réglementaire et institutionnelle s’est de nouveau imposée à travers une nouvelle loi minière en 2014, qui a consacré :

- La disposition qui prévalait depuis 1966, à savoir que « Conformément aux dispositions de l’article 17 de la Constitution, sont propriété publique, bien de la collectivité nationale, les substances minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes ».

- Une ouverture à l’investissement privé sur toutes les substances minérales, le permis étant accordé à une personne morale de droit algérien, en dehors des substances minérales dites stratégiques.

Cette loi a précisé entre autre la définition des différentes activités minières et mis en place une nouvelle organisation du secteur public avec deux agences minières nationales, chargées de la gestion des infrastructures géologiques (ASGA) et du patrimoine minier et contrôle des activités minières (ANAM). Les permis d

Les dispositions de cette loi sont très proches de la précédente (2001), avec le maintien entre autre de l’exclusivité du titre minier sur les substances minérales stratégiques pour une entreprise publique, mais avec la possibilité pour elle de « conclure un contrat avec toute personne morale de droit étranger ou toute personne morale de droit algérien », sous le régime 51/49%.

Les dispositions fiscales (Droits, Taxe superficiaire, Redevance) sont fixées en annexe dans la loi minière 2014, mais peuvent etre modifiées par les lois de finances annuelles. Une disposition contreproductive à notre avis en matière de stabilité fiscale très exigée en général par les investisseurs.

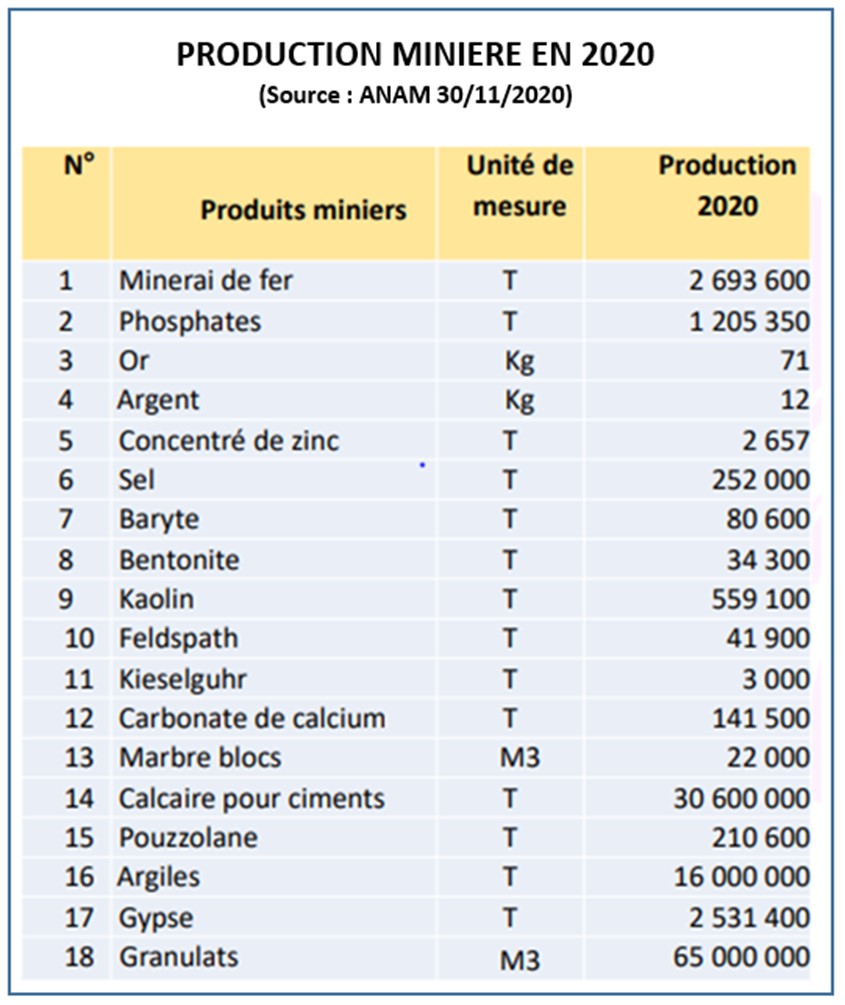

Six ans après la promulgation de cette loi, à fin 2020, on constate que les activités minières sont finalement concentrées avec 2110 permis d’exploration et d’exploitation en vigueur autour de :

- L’exploitation des carrières : 1605 permis (76%) dont 457 délivrés par les Walis.

- L’exploitation minière artisanale : 222 permis (10,5%).

- L’exploitation de mines : 133 (6,3%).

- L’exploration de carrières : 100 permis (4,7%).

- L’exploration de mines : 50 permis (2,4%).

Ces chiffres sont très significatifs et mettent en évidence le peu de progrès réalisé en matière d’ouverture de nouvelles exploitations minières, en dehors des plus anciennes qui continuent à l’etre alors qu’elles ne renferment qu’une infime partie des réserves potentielles qui restent à explorer et à développer.

QUEL BILAN DE TOUTES CES PHASES ?

Malgré un potentiel minier dont les milliers d’indices et de gites de substances minérales justifient la mise en œuvre de nombreux projets d’exploration et de développement / exploitation des ressources en place, les activités minières en Algérie n’arrivent pas à ce jour à satisfaire les besoins en matières premières des activités industrielles. L’exploitation minière est demeurée concentrée sur les anciens gisements dont les réserves s’épuisent d’année en année, faute de renouvellement d’une part, mais aussi d’engagement fort au point de vue volume d’investissement et volonté de partenariat au cours des dernières décennies sur certains gisements géants pourtant connus depuis des décennies. Les trois projets structurants de fer (Gara Djebilet : 3 Mds tonnes), de phosphate (Tebessa : 2,2 Mds tonnes), et de plomb-zinc (Thala Hamza : 30 MM tonnes), en sont la preuve, et n’ont pu finalement etre lancés depuis 2021 que grâce à une volonté politique et l’engagement financier de l’Etat au point de vue investissement à consentir en effort propre ou en partenariat.

Mais cela demeure insuffisant pour que le secteur minier puisse contribuer au développement économique du pays à la hauteur du potentiel en place déjà découvert ou à découvrir. Les besoins de l’Algérie et de son économie ne sont pas basés uniquement sur ces trois ressources, mais aussi sur plusieurs autres dizaines de substances minérales parfois capitales pour son industrie de transformation et de valorisation locale, créatrices d’emplois et de richesses locales.

Les données disponibles actuellement permettent de constater que les substances minérales destinées aux matériaux de construction (granulats, argiles, calcaires, gypse, etc…) dominent largement pour le grand bien du secteur de la construction, alors que de nombreuses autres substances minérales ou matières premières nécessaires à l’industrie locale, continuent à etre importées.

Les données disponibles au niveau de l’ASGA correspondent à un potentiel constitué de :

- Substances minérales métalliques avec 106 gisements et 115 gites répertoriés, ainsi que 5000 points minéralisés identifiés.

- Substances minérales non métalliques : 910 gisements et 514 gites répertoriés, auxquels s’ajoutent 2400 points minéralisés.

Cela correspond à des dizaines de projets à lancer pour rattraper le retard, mais aussi des dizaines de milliards de dollars à investir, dont la mise en œuvre nécessite non seulement un nouveau cadre règlementaire, mais aussi un environnement et un encadrement institutionnel puissant.

LA LOI MINIERE EST-ELLE SUFFISANTE ?

Pour avancer il faut se poser deux questions simples et tenter de leur répondre :

- « Qu’est-ce qui a empêché l’exploration et l’exploitation de tout ce potentiel ? ».

- « Qu’est-ce qui pourrait le permettre à l’avenir ? ».

Les réformes introduites à travers les différentes lois minières ont certes toutes tenté d’améliorer l’organisation des activités minières à travers des organismes et moyens publics, et d’équilibrer entre le contrôle de l’Etat et l’attractivité pour les investisseurs, mais les dispositions légales à chaque fois renouvelées ont fait face à un environnement local complexe et surtout bureaucratique correspondant selon le Ministère chargé des Mines à :

- « La Lenteur et complication des procédures législatives et réglementaires pour l’octroi des permis miniers ».

- « L’Accès conditionné aux investisseurs privés, nationaux et étrangers ».

- « Les Garanties insuffisantes aux investisseurs, nationaux et étrangers ».

- « L’Insuffisance de données et informations géologiques et minières de base sur le potentiel minéral de notre pays ».

Les dispositions légales n’ont jamais par ailleurs offert assez de garantie de stabilité pour les niveaux élevés d’investissement comme c’est le cas par exemple dans le secteur des hydrocarbures. C’est probablement la raison pour laquelle sous les deux dernières lois minières (2001 et 2014), le plus grand nombre d’initiatives ou de permis accordés est focalisé sur le secteur des matériaux de construction qui est demeuré largement en tête.

Le secteur public (Agences nationales et entreprises) s’est retrouvé ainsi seul à supporter les efforts de prospection et d’exploration, et poursuivre la mise à jour des infrastructures géologiques au niveau de l’ASGA (cartographie et banque de données géologiques, inventaire des indices et des gites pouvant etre potentiels), et de maintenir en exploitation les anciennes mines par la SONAREM, mais sans etre en mesure d’en développer de nouvelles, faute de moyens financiers, technologiques, et meme humains (perte de compétences).

LE PROJET DE NOUVELLE LOI MINIERE

L’objectif du projet de nouvelle loi minière, telle qu’elle a été proposée par le gouvernement algérien est justement de relancer les investissements dans le secteur minier, par des dispositions susceptibles de promouvoir l’attractivité du potentiel minier. Mais ce projet semble déjà faire face à des craintes dont certaines sont justifiées et devraient trouver des solutions à travers des adaptations, et d’autres ne le sont vraiment pas, notamment en ce qui concerne la souveraineté sur les ressources naturelles qui est pourtant consacrée dans le projet de loi, conformément à l’article 17 de la constitution. Cette disposition est de plus renforcée par le fait que le titre minier est accordé à une personne morale de droit algérien, basée en Algérie, meme si les parts étrangères peuvent être supérieures à celles de la partie algérienne.

Il faut aussi préciser que le régime de partage des parts dans le partenariat proposé par le projet de nouvelle loi minière, n’est applicable qu’en ce qui concerne les mines ou les réserves qui ne sont pas identifiées à ce jour avec certitude, et par conséquent celles qui sont caractérisées par le maximum de risque exploratoire. Ce qui signifie qu’elles vont nécessiter non seulement des investissements importants, des moyens technologiques adaptés, et certainement beaucoup de temps pour aboutir à leur exploitation, particulièrement en ce qui concerne les substances dites stratégiques. Ces dernières nécessitent en plus de leur exploitation brute, des phases de traitement très complexes que seules quelques rares compagnies ou pays maitrisent.

Le meilleur exemple est celui de la Chine dont la puissance dans ce domaine ne repose pas essentiellement sur la possession des réserves en substances minérales stratégiques, mais surtout sur ses capacités de traitement en aval depuis la substance brute qui n’a pas beaucoup de valeur jusqu’à la matière première finale très précieuse.

L’un des volets auquel il faudra par conséquent accorder le plus d’importance pour équilibrer le partenariat dans l’intérêt de l’économie du pays par rapport au régime proposé, est la valorisation locale en aval des substances minérales, parceque la plus-value est souvent à ce niveau et non dans le montage du partenariat.

Par contre, en ce qui concerne les gisements déjà découverts, le projet de loi ne fixe pas de limite de répartition des parts entre l’entreprise publique et son éventuel partenaire dans l’entité morale de droit algérien à créer en Algérie, et permet ainsi une négociation en fonction de l’importance et de la complexité des substances, des investissements à consentir, de la sensibilité des substances minérales à exploiter, des besoins internes de l’Algérie, et des retombées sur son économie.

Il faut aussi préciser que le pourcentage des parts dont il est question doit etre raccordé aussi bien aux investissements à consentir qu’aux droits et impôts, dont la prise en considération entrainera un partage de production pouvant meme entrainer une part de la production minière valorisée du partenaire, inférieure à 51% dans de nombreux cas de figure, notamment le partenariat sur les gisements déjà découverts.

Il faut rappeler à ce sujet que la fiscalité minière est déterminée chaque année par la loi de finances annuelle, ce qui permets certes à l’Etat de l’adapter au marché des substances minérales, mais qui peut aussi etre contreproductif en matière de promotion des activités minières. Car cette disposition correspond à une instabilité fiscale qui pourrait décourager certains investissements importants dont le business plan est en général basé sur un modèle à paramètres fiscaux stables sur toute la longueur du partenariat. C’est d’ailleurs le cas dans le secteur pétrolier.

On peut donc conclure que les mesures proposées par la nouvelle loi minière sont parfois à parfaire en fonction des autres dispositions législatives du pays, mais sont aussi parfaitement adaptées :

- D’abord à l’impérieuse nécessité de relancer l’investissement en partenariat dans le secteur minier et l’accroissement de la production minière pour les besoins propres de l’Algérie, notamment en matière de valorisation locale et création de nouvelles richesses et d’emplois.

- A la nécessité d’accorder à l’investisseur plus de stabilité dans le processus prospection-exploration exploitation, à travers la durée de validité du titre minier.

- A l’attribution aux partenaires dans les personnes morales de droit algérien, d’un rôle et en tant qu’opérateurs réels et responsables.

- A la nécessaire fixation des délais d’obtention des titres miniers, et la suppression des barrières bureaucratiques.

- A la nécessité de renforcer les moyens et les compétences des Agences minières algérienne et l’entreprise Nationale SONAREM, pour qu’elles puissent prendre en charge les missions et les objectifs qui leur sont assignés.

Il est vrai que le potentiel minier théorique du pays est important, mais il plus facile de le déclarer pour le moment que pour le mettre en évidence et le valoriser, parcequ’au-delà de la loi minière, il faudra aussi adapter l’environnement règlementaire et administratif de l’encadrement des activités minières aussi bien à l’échelle centrale, que locale, ou sectoriel (par rapport et en lien à d’autres secteurs d’activités). L’objectif devrait alors être non pas de produire seulement des substances minérales, mais aussi de les valoriser en aval.